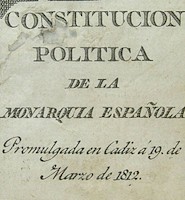

1812

Por Jorge Vilches

|

Ahora que se acerca el

bicentenario de la Constitución de Cádiz, no faltarán los fastos que

recuerden las Cortes y el texto de 1812. Está bien, pero a mi entender

lo que hay celebrar es a los hombres que la elaboraron y la hicieron

posible, sus ideas, principios y valores; aquella brillantez que dio

contenido político moderno al levantamiento de 1808 y puso a España en

la vanguardia de la historia de la libertad.

|

La Constitución consagraba la libertad moderna, fundada en la soberanía

nacional, el reconocimiento y garantía de los derechos individuales, y

la división de poderes. Además, instituía dos elementos claves de la

modernidad: el constitucionalismo como concepción de un régimen basado

en una norma suprema creada por una institución elegida por la nación y

el parlamentarismo, que tiene las Cortes como origen y centro de la vida

política y legislativa. Por otro lado, el código de Cádiz establecía un

sistema "democrático" para la renovación de las instituciones

representativas (excepción hecha de la Jefatura del Estado), lo que

hacía a los políticos susceptibles de un mínimo control de su acción o

de sus ideas por parte de la opinión pública. La nueva relación con la

América española que inspiró a los liberales y plasmó el texto de Cádiz

abrió vías de colaboración y entendimiento. Y en lo referido a las

relaciones con la Iglesia, la Constitución estableció la confesionalidad

del Estado, al definir a la nación española como "perpetuamente"

católica y prohibir el resto de religiones, si bien eliminaba la

Inquisición, lo que era algo lógico, dado que reconocía la libertad de

expresión y dejaba sus límites a las leyes y a los tribunales de

justicia.

Quedaron

entonces tres cosas que celebrar: la Constitución de Cádiz, como

símbolo del inicio de la modernidad ligada a la libertad; las Cortes que

la alumbraron, como reivindicación del parlamentarismo, y el vínculo

con la América española, en un intento de recuperar las relaciones

perdidas tras los procesos de independencia. Esto fue lo más señalado en

el siglo XIX y en el primer centenario, y lo será ahora, doscientos

años después. Sin embargo, quedará desdibujado, quizá olvidado, el

elemento básico, el de los hombres que protagonizaron aquel proceso

revolucionario entre 1808 y 1812, con sus aciertos y errores. Esos

individuos que emplearon su tiempo y su hacienda, la vida en ocasiones,

para fundar la libertad en España.

Quedaron

entonces tres cosas que celebrar: la Constitución de Cádiz, como

símbolo del inicio de la modernidad ligada a la libertad; las Cortes que

la alumbraron, como reivindicación del parlamentarismo, y el vínculo

con la América española, en un intento de recuperar las relaciones

perdidas tras los procesos de independencia. Esto fue lo más señalado en

el siglo XIX y en el primer centenario, y lo será ahora, doscientos

años después. Sin embargo, quedará desdibujado, quizá olvidado, el

elemento básico, el de los hombres que protagonizaron aquel proceso

revolucionario entre 1808 y 1812, con sus aciertos y errores. Esos

individuos que emplearon su tiempo y su hacienda, la vida en ocasiones,

para fundar la libertad en España.

Entre 1810, cuando se reunieron las Cortes, y 1812, en que se promulgó la Constitución, hay un nombre que resalta, el de Agustín de Argüelles (1776-1844).

Viajó desde Londres con el conde de Toreno para combatir al francés,

pero la edad se lo impidió. Trabajó para la Junta Central protegido por

Jovellanos, otro de los grandes hombres del momento. Refugiado en Cádiz,

organizó junto a su amigo Toreno el grupo de liberales que destacó en

las Cortes por su eficacia. Defendió en la Cámara la libertad de

imprenta, verdadero pilar de un régimen de opinión. Dirigió la comisión

constitucional y elaboró su Discurso preliminar, auténtico

decálogo del liberalismo clásico español. Argüelles sostuvo que la

"nueva Constitución" hundía sus raíces en la tradición española, en la

tradición de una Monarquía limitada, tal y como les había contado

Martínez Marina.

Entre 1810, cuando se reunieron las Cortes, y 1812, en que se promulgó la Constitución, hay un nombre que resalta, el de Agustín de Argüelles (1776-1844).

Viajó desde Londres con el conde de Toreno para combatir al francés,

pero la edad se lo impidió. Trabajó para la Junta Central protegido por

Jovellanos, otro de los grandes hombres del momento. Refugiado en Cádiz,

organizó junto a su amigo Toreno el grupo de liberales que destacó en

las Cortes por su eficacia. Defendió en la Cámara la libertad de

imprenta, verdadero pilar de un régimen de opinión. Dirigió la comisión

constitucional y elaboró su Discurso preliminar, auténtico

decálogo del liberalismo clásico español. Argüelles sostuvo que la

"nueva Constitución" hundía sus raíces en la tradición española, en la

tradición de una Monarquía limitada, tal y como les había contado

Martínez Marina.

Sin embargo, La Pepa era una Constitución ingenua, rígida o

complicada de reformar, concebida para enfrentar al Parlamento con el

Rey; no tenía una tabla de derechos y era demasiado larga, minuciosa y

reglamentista, lo que hizo difícil la alternancia de opciones políticas.

Popularmente, tampoco era eficaz. Los realistas y el integrismo

católico siempre la vieron como un texto masónico, francés, antiespañol,

antimonárquico y contrario a los derechos de la Iglesia, lo que para algunos era lo mismo que decir demoníaca.

Del mismo modo, el radicalismo liberal la concibió a partir de 1814,

tras el golpe fernandino, como un instrumento de revancha, de venganza

de una España sobre la otra.

Por suerte, la generación nacida en la década de 1830 comenzó a ver la

Constitución de 1812 como el inicio de la nación política y de la

libertad moderna, esto es, la nación española concebida como nación de

ciudadanos –no de vasallos–; en sentido práctico, se buscaba un régimen

basado en la soberanía nacional, los derechos individuales y la

separación de poderes. Como mito del nacionalismo español, figuraba

entre los episodios de patriotismo, especialmente el Dos de Mayo y la

resistencia de Gerona o Zaragoza; pero, a diferencia de estos, el Cádiz

de las Cortes tenía un sentido liberal.

Quedaron

entonces tres cosas que celebrar: la Constitución de Cádiz, como

símbolo del inicio de la modernidad ligada a la libertad; las Cortes que

la alumbraron, como reivindicación del parlamentarismo, y el vínculo

con la América española, en un intento de recuperar las relaciones

perdidas tras los procesos de independencia. Esto fue lo más señalado en

el siglo XIX y en el primer centenario, y lo será ahora, doscientos

años después. Sin embargo, quedará desdibujado, quizá olvidado, el

elemento básico, el de los hombres que protagonizaron aquel proceso

revolucionario entre 1808 y 1812, con sus aciertos y errores. Esos

individuos que emplearon su tiempo y su hacienda, la vida en ocasiones,

para fundar la libertad en España.

Quedaron

entonces tres cosas que celebrar: la Constitución de Cádiz, como

símbolo del inicio de la modernidad ligada a la libertad; las Cortes que

la alumbraron, como reivindicación del parlamentarismo, y el vínculo

con la América española, en un intento de recuperar las relaciones

perdidas tras los procesos de independencia. Esto fue lo más señalado en

el siglo XIX y en el primer centenario, y lo será ahora, doscientos

años después. Sin embargo, quedará desdibujado, quizá olvidado, el

elemento básico, el de los hombres que protagonizaron aquel proceso

revolucionario entre 1808 y 1812, con sus aciertos y errores. Esos

individuos que emplearon su tiempo y su hacienda, la vida en ocasiones,

para fundar la libertad en España.

Eran hombres de raíz ilustrada, que creían en el poder de la razón, en

la capacidad para convencer a partir de argumentos, en la ciencia, en la

educación en los saberes modernos, y en que el motor del

progreso estaba en la libertad de los individuos. Por eso había que

luchar contra las tiranías, en concreto contra la francesa de Napoleón y

la despótica de Carlos IV, del mismo modo que había que combatir la

superstición, la ignorancia y el fanatismo.

Antes de que las Cortes se reunieran en Cádiz en septiembre de 1810,

fueron dos los liberales que configuraron el cambio político: Manuel

José Quintana y José María Blanco (luego conocido como Blanco White);

pero no hay que olvidar la importantísima labor e influencia de

Jovellanos, aunque fuera del liberalismo. Fue el tiempo de la propaganda

y la organización del grupo liberal. Quintana (1772-1857)

definió el patriotismo como la entrega a una patria, la tierra de los

padres, ligada de manera indispensable a la libertad. "Sin libertad no

hay patria", que escribió Flórez Estrada. Ese patriotismo iba ligado a

las virtudes cívicas, a esos principios éticos que guiaban el buen

gobierno y al buen ciudadano. Quintana difundió sus ideas en el Semanario Patriótico,

la publicación más influyente de su tiempo, y su teatro y su poesía

pusieron los cimientos para la interpretación liberal de la historia de

España, algo que no comenzó a realizarse hasta la década de 1830, y de

forma sistemática con Modesto Lafuente.

Blanco White (1775-1841), perseguido por los realistas, marchó a Londres en marzo de 1810, y allí publicó la revista El Español,

desde donde criticó el proceso político. En su etapa española, Blanco

destacó por su defensa de la soberanía nacional, su campaña a favor de

la reunión de unas Cortes unicamerales y su crítica de los privilegios

estamentales de la Iglesia y la nobleza. Tanto Quintana como Blanco,

ambos en el Semanario Patriótico, consideraban que era

necesario crear liberales, es decir, generar una opinión pública con una

cultura política sobre la cual edificar un régimen representativo. Su

concepto de libertad era moderno: consistía en que la nación sólo

estuviera sujeta a las leyes que ella misma se diera. De ahí que su idea

de independencia no fuera la mera vuelta de Fernando VII, sino el que

la nación española se considerara un sujeto capaz de darse su propia

norma, su ley y su rey. Libertad e independencia cobraban así un nuevo

sentido.

Junto a estos merecen ser destacados Isidoro de Antillón (1778-1814) y

Alberto Lista (1775-1848), aunque en un segundo plano respecto a los

anteriores. Antillón formó parte del grupo de Quintana hasta que se vio

obligado a ir a Mallorca, donde desarrolló su actividad política a

través de la publicación Aurora Patriótica Mallorquina y pese a

la desenfrenada crítica episcopal. A consecuencia de la detención que

sufrió en 1814, tras el golpe fernandino, su enfermedad se agravó y

murió. Pero aun después de muerto los realistas, ya en 1823, violaron su

tumba y quemaron sus restos. Alberto Lista se dedicó a propagar el

ideario liberal de forma muy pedagógica en el periódico El Espectador Sevillano (1809), hasta que Sevilla, su ciudad, se rindió a las tropas napoleónicas; entonces se hizo afrancesado.

Entre 1810, cuando se reunieron las Cortes, y 1812, en que se promulgó la Constitución, hay un nombre que resalta, el de Agustín de Argüelles (1776-1844).

Viajó desde Londres con el conde de Toreno para combatir al francés,

pero la edad se lo impidió. Trabajó para la Junta Central protegido por

Jovellanos, otro de los grandes hombres del momento. Refugiado en Cádiz,

organizó junto a su amigo Toreno el grupo de liberales que destacó en

las Cortes por su eficacia. Defendió en la Cámara la libertad de

imprenta, verdadero pilar de un régimen de opinión. Dirigió la comisión

constitucional y elaboró su Discurso preliminar, auténtico

decálogo del liberalismo clásico español. Argüelles sostuvo que la

"nueva Constitución" hundía sus raíces en la tradición española, en la

tradición de una Monarquía limitada, tal y como les había contado

Martínez Marina.

Entre 1810, cuando se reunieron las Cortes, y 1812, en que se promulgó la Constitución, hay un nombre que resalta, el de Agustín de Argüelles (1776-1844).

Viajó desde Londres con el conde de Toreno para combatir al francés,

pero la edad se lo impidió. Trabajó para la Junta Central protegido por

Jovellanos, otro de los grandes hombres del momento. Refugiado en Cádiz,

organizó junto a su amigo Toreno el grupo de liberales que destacó en

las Cortes por su eficacia. Defendió en la Cámara la libertad de

imprenta, verdadero pilar de un régimen de opinión. Dirigió la comisión

constitucional y elaboró su Discurso preliminar, auténtico

decálogo del liberalismo clásico español. Argüelles sostuvo que la

"nueva Constitución" hundía sus raíces en la tradición española, en la

tradición de una Monarquía limitada, tal y como les había contado

Martínez Marina.

La fórmula de su tiempo era una Monarquía controlada por un Parlamento

nacional y con una Constitución elaborada por la nación soberana. A este

parlamentarismo y constitucionalismo Argüelles sumaba lo que los

Quintana, Blanco, Lista y otros tantos habían estado predicando desde

1808: la soberanía nacional como motor del sistema, los derechos

individuales reconocidos y garantizados para asegurar la libertad de los

ciudadanos y la separación de poderes, que impidiera la arbitrariedad

de las instituciones.

Argüelles quiso que hubiera una revolución a la española, sin los

desmanes de la francesa ni la guerra civil que desangró Norteamérica. No

propugnó la liquidación social de los privilegiados o de los realistas,

ni la secularización de la vida política y social, y cuando se tuvo que

retirar lo hizo. Su comportamiento fue tan intachable, que cuando fue

capturado por los golpistas fernandinos de 1814 tuvieron que

involucrarlo en una falsa conspiración, la de Audinot. Pese a que acabó

descubriéndose la farsa, fue confinado en el Fijo de Ceuta, donde, por

otro lado, fue muy bien tratado.

Junto a Argüelles es obligado citar a Diego Muñoz Torrero, el clérigo

que como diputado proclamó la soberanía de la nación y murió en la

cárcel; al conde de Toreno, a Álvaro Flórez Estrada, a Antonio Alcalá Galiano y a Francisco Martínez de la Rosa.

Sirva el bicentenario de la Constitución de 1812 para recordar a

aquellos hombres que, según feliz frase de Quintana, fueron los

"fundadores de la libertad" en España.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario